摄影|Bill Fairs

人到了一定时候,心里会丢掉一片海,好像那些需要靠岸的日子从未出现过一样。

——里则林

1

最好吃的是饥饿,最好吃的是人

2012年是中国美食纪录片的元年,由陈晓卿执导的《舌尖上的中国》横空出世,深受不同年龄段观众的喜爱。

因为夜里看《舌尖》馋得睡不着觉,而诞生了网络流行语“深夜报复社会啦!”,这句深夜刷屏朋友圈的话,是大家对在晚间播放的《舌尖上的中国》调侃式的追捧。

随后,相似的美食记录片纷纷崛起,但质量却良莠不齐,再难超越舌尖1 。拍到舌尖3时,导演换人,豆瓣评分竟直降至4.7。

最为人所诟病的问题是,在舌尖3里,故事大于食物,抒情也大于叙事。

美食纪录片的好坏,与“掌勺”的导演密不可分。导演本身对吃的精通、对美食文化的理解以及对美食食材的感情,都是是否能制作出扣动人心的美食纪录片的关键因素。

而陈晓卿导演,似乎天生就适合做与美食打交道的事情。

2

比起高堂庙宇,更爱人间烟火

2008年汶川地震后的第5天,陈晓卿去青川送给养,因为离全世界肥肠的故乡江油很近,于是陈晓卿就到小饭馆里歇脚吃肥肠。一口肥肠入口,好吃得睁不开眼。

可是吃着吃着余震来了,人们都往外跑,陈晓卿也跟着溜,心里却放不下这碗肥肠,于是又折回来淡定地吃完,找老板结账时已找不着人。

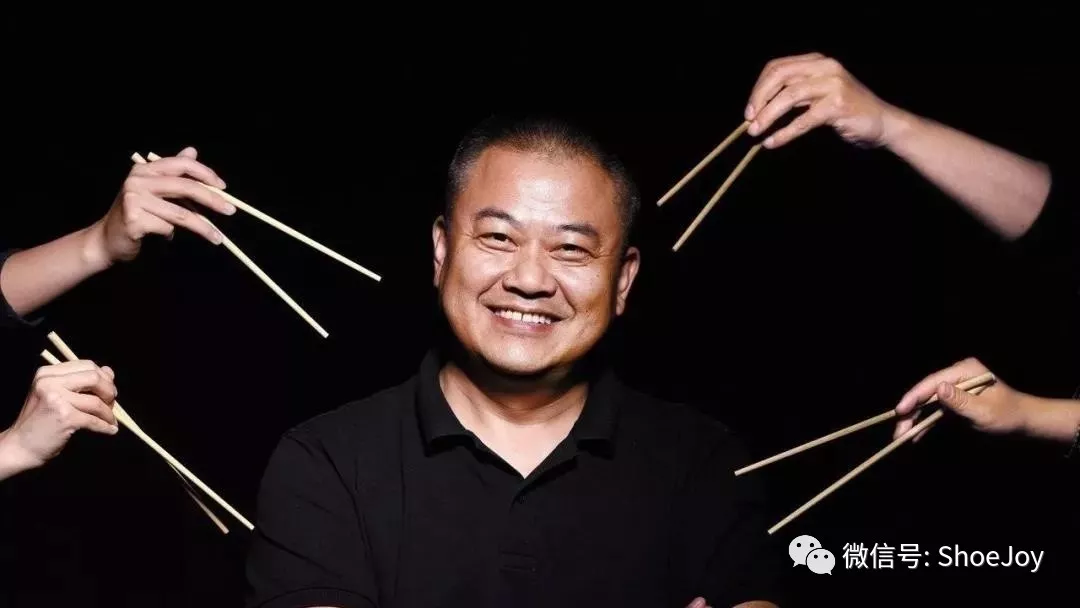

(说到吃时,悄悄咽口水的陈导)

陈晓卿在圈内还有个名号,叫“扫街嘴”。每到一个地方专门寻觅散落江湖,滋味地道的小馆子。朋友聚会,点菜的事回回都是他来,总能带领大家吃到店里最美味的那一口。

陈晓卿不仅是爱吃,而且他本身也足够专业。

毕业于中传摄影专业的陈晓卿,1996年开始担任历史类纪录片《朱德》《刘少奇》《百年中国》等作品的编导,获得“五个一工程奖”、“星光奖”等奖项。

在陈晓卿的细腻的镜头下,美食充满了说不出的真挚和生动。

3

穿越四季,跨越山海,采集风味的旅行

风味人间

阿鲲

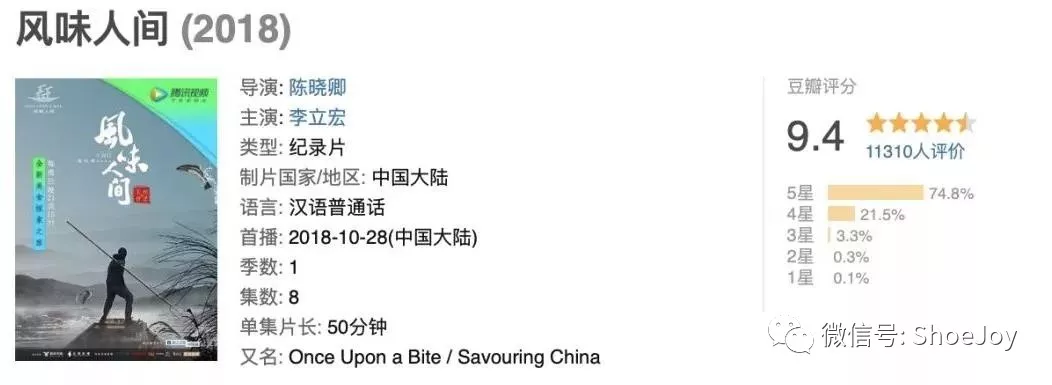

时隔四年,陈晓卿带着《风味人间》回来了,当李立宏的声音响起的那一刻,似乎又被带回到与《舌尖上的中国》初见的2012年,还是熟悉的配方,还是熟悉的味道。

短短8集纪录片,陈晓卿团队却花了整整两年多去拍摄,走遍了全球二十多个国家和地区。从全球化视角出发展现中国美食的独特性,探讨历史演化过程中中国美食的流变,探索中国人与食物的关系。

西班牙的伊比利亚火腿和中式的金华火腿,尽管在用料和做法上都有区别,但两者的制作过程却存在着惊人的相似性。

▼

跟随者陈晓卿导演的镜头,我们饱览世界各地的美食,很多地方即使我们未曾到达过,但感受到那份由美食传递出来的力量。

虽然生活习惯不同,但是对美味探索和创造却是相同的;虽然食物的烹饪方式不同,但美食所带给人们的,实实在在的喜悦幸福是相同的。

美食,既能勾起我们对家的怀念,也能唤醒我们对远方美好的向往,当我们在谈论“吃”的时候,我们事实上是在谈论“童年”,“乡愁”,“远方”与“爱”。